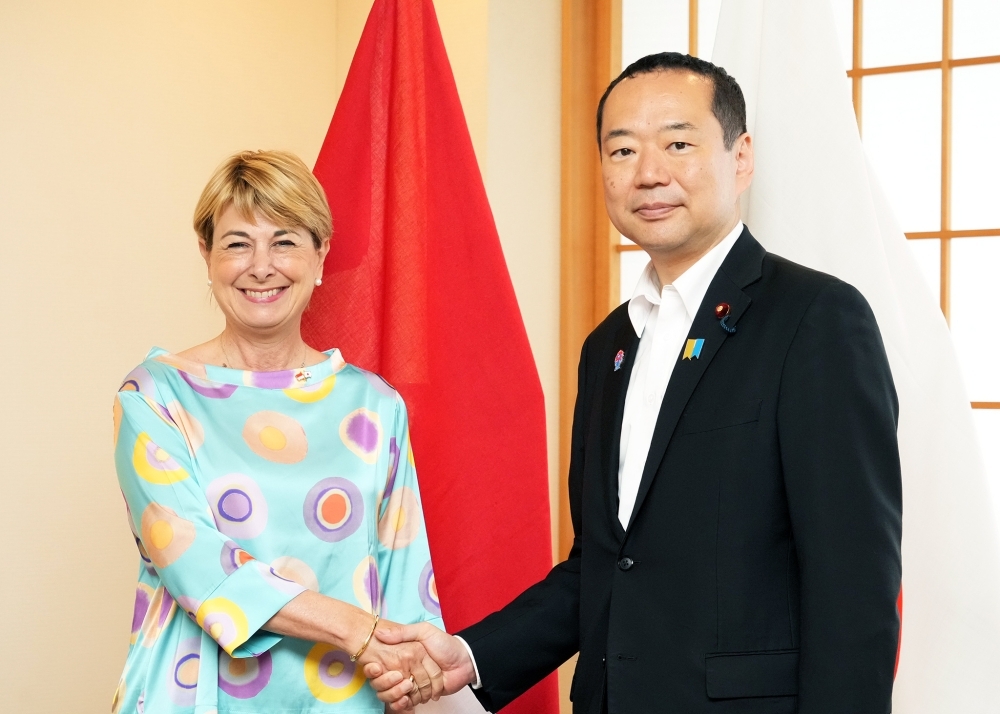

【衆本会議】平岩征樹議員が防衛省設置法等改正案について質疑

平岩征樹議員(衆議院議員/大阪8区)は4日、衆議院本会議で議題となった防衛省設置法等改正案について質疑を行った。質疑の全文は以下の通り。

国民民主党・無所属クラブの平岩征樹です。

ただいま議題となりました「防衛省設置法等の一部を改正する法律案」につきまして、会派を代表して、質問いたします。

まず冒頭、先月から続く全国各地の山林火災について一言申し上げます。岩手県、岡山県、愛媛県など、各地で大規模な火災が発生し、多くの方々が被害を受けておられます。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、消火活動に従事されている消防隊員、自衛隊員、そして関係機関の皆様に深く敬意を表します。特に、困難な環境下で昼夜を問わず活動されている自衛隊の皆様には、改めて感謝申し上げます。

さて、2022年2月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻から3年が経ちました。この間、国際社会はロシアの侵略行為に対して制裁を科し、ウクライナへの支援を継続してきましたが、戦闘は依然として収束していません。アメリカの仲介により停戦が模索されていますが、双方の条件が折り合わず、現在も激しい戦闘が継続しています。さらに、ウクライナ侵攻においてロシアと北朝鮮の関係が深まり、北朝鮮は自国の兵士を参戦させて実戦経験を積み上げ、その軍事的脅威を増大させています。

東アジアに目を向けると、中国の力による一方的な現状変更の試みが継続しており、南シナ海や台湾周辺での活動が活発化しています。加えて、北朝鮮は弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、挑発行動をエスカレートさせています。これらの情勢を踏まえ、防衛力の強化は待ったなしの課題であると言わざるを得ません。2022年に策定された防衛三文書で示された「戦後最も厳しく、複雑な安全保障環境にある」という文言は、2025年現在もその質量を更新し続け、その認識はさらに深刻さを増しています。

また、国内に目を向ければ、自然災害の激甚化により、国民の自衛隊の災害派遣への期待はこれまで以上に高まっています。令和6年能登半島地震をはじめ、台風、豪雨災害、地震、そして冒頭で申し上げた山林火災など、多くの場面で自衛隊が国民の命を守るために活動してきました。こうした状況を踏まえ、自衛隊の人的・物的基盤の強化はもはや避けて通れない喫緊の課題であります。

これらの観点から、本法案の三本柱である「人的基盤の抜本的強化」「自衛隊の組織改編」「同志国等との協力強化」について、順次防衛大臣に質問いたします。

今回の法改正において、自衛隊の「人的基盤の抜本強化」が大きな柱の一つとされています。我が党も自衛隊の基礎となる自衛官の処遇改善については大いに賛成するところです。安全保障環境が厳しさを増す中、自衛官一人ひとりの士気と能力の向上なくして、我が国の防衛体制を維持・強化することは不可能だからです。

しかし、処遇改善の目的は単なる待遇向上ではなく、自衛官の定数充足や精強性向上につながらなければ意味がありません。

今回の法案によって、どのように隊員のモチベーションアップや採用難の解消が図られるのか、防衛大臣の見解を伺います。

処遇改善の具体的な中身について伺います。

手当の新設や増額については大いに賛同するところですが、入隊前の志願者にとって、自分がどの職種・役職につくかは一部の職種を除いて未確定であり、ただちに自衛隊の魅力向上につながるかは不明瞭です。また、職務内容が変われば手当が大幅に減少する可能性があり、特に航空手当や乗り組み手当は給与に対する手当の割合が大きく、異動や教育課程への入校によって手取りが大きく減少してしまいます。

給与については、昨年の臨時国会で引き上げが図られたものの、人事院勧告自体が物価高騰には及ばない部分もあり、現在の春闘のニュースと比べるとどうしても見劣りするものがあります。他の公務員との均衡を図ることも必要ではありますが、手当ではなく給与を上げることにより手取りを増やし、自衛官が安心して職務に従事できる環境を整備する必要があるのではないでしょうか。防衛大臣の認識を伺います。

次に自衛官の採用難の問題について伺います。

令和5年度の自衛官採用率は51%と過去最低となりました。任期制自衛官候補生は30%と低迷しており、まさに我が国の防衛力の基盤が揺らぐ事態となっています。募集現場では非常な危機感が共有され、地方協力本部においては本部長が街頭に立って手ずからチラシ配りを行ったとも聞いています。

今回の法案において、任期制自衛官の処遇改善として、初任給の低さの要因となっていた自衛官候補生の廃止や、特殊な生活環境下でのモチベーション維持を目的とした「指定場所生活調整金」が創設されたことは大いに評価するところです。しかし、任期制自衛官が採用難となっている理由は、任期中の給与や待遇に加え、任期終了後の就職に難があるといったことが挙げられます。30%まで低下した採用率を改善するには、より抜本的な対策が必要と考えますが、いかがでしょうか。防衛大臣の認識をお聞かせ下さい。

任期制自衛官だけでなく、災害対応の初動部隊や救難活動を主任務とする隊員、いわゆる「緊急参集要員」も特殊な勤務環境に置かれています。

待機指定時は、休日であれお酒は飲めない、電話にはすぐ応じる、駐屯地や基地から2km以内の場所にいなければならない、といった制約が課される場合があります。こうした自由が制限される環境について、最近では無料官舎の整備や、営内残留制度の見直し等が進んでいますが、自宅が待機指定エリア内にある場合は手当が支給されないなど、不公平な制度が残っています。こうした制度不備の洗い出し、特殊な勤務環境下にある隊員の負担軽減を図る意思はあるのでしょうか。見解をお示し下さい。

今改正案では、予備自衛官及び即応予備自衛官の手当や給付金、勤続報奨金の引き上げが示されました。ウクライナ戦争での事例を引くまでもなく、予備役の存在は実働戦力としても、抑止力としても非常に重要であり、今回の処遇改善は評価できるものです。しかし、予備自衛官の充足率が70%、即応予備自衛官の充足率にいたっては50%と低迷する中で、処遇の改善が抜本的な強化と呼べるのかは疑問が残ります。予備自衛官等が誇りをもって職務に専念できるよう、家族や職場、さらには広く社会全体の理解を醸成する取り組みが今まで以上に必要があると考えますが、どのような施策を講じているのでしょうか。ご説明をお願いします。

昨年の能登半島地震では、即応予備自衛官および医師・看護師たる予備自衛官が派遣されました。しかし、災害派遣における日当の支給は、本業の給与の補償ではなく、自衛官としての日額給与に基づいて計算されるため、結果として派遣された予備自衛官の収入が本業の給与に及ばず減少するケースが多々あります。

このこと自体は同じく災害派遣任務につく常備自衛官との均衡を図る観点から理解できますが、そうであれば日当以外の待遇についても均衡を図るべきだと考えます。

自衛隊では、給与と名誉としての「防衛記念章」の両輪によって、自衛官の士気を高めていると認識しています。しかし、災害派遣に従事した予備自衛官にはこの防衛記念章が授与されてこなかった問題があります。予備自衛官等に対しても、給与と名誉の両面から処遇を改善すべきではないでしょうか。防衛大臣の認識を伺います。

次に、3本柱の2つ目である、組織改編についてです。

今回の法律案には、陸上自衛隊では補給統制本部の補給本部への改編、海上自衛隊では水上艦隊及び情報作戦集団の新編といった大規模な部隊改編が盛り込まれています。これは、激変する安全保障環境に際し、有事においても即応でき、また地理的・領域的な横断、さらには全国的に複数正面での運用に対応するため、部隊を一元化することを目的とする一連の改編であると承知しています。我が国では同盟国である米国との協同や、近年では同志国との連携が重視されていますが、今回のこの改編が具体的に有事の際にどのように機能するのか、立法事実を踏まえ、また同盟国・同志国との連携といった観点も含めてご説明ください。

自衛官定数の変更について伺います。

今回の改正では、陸上で364名減少、海上、航空、共同の部隊でそれぞれ増加があり、全体としての定数はなぜか1名の増減もないという案になっています。一方で、先ほども申し上げた通り採用難は続いており、常備自衛官の充足率は90%前後となってしまっているのが現状です。もちろん安易に現状に定数を合わせるのではなく、現下の安全保障環境に対して我が国の防衛に必要な防衛力を算定し、積算することで定数を定め、それに対して必要な採用活動を行っていくことは不可欠です。しかし、低充足が続けば、現場の部隊では9人の人員に対して10人分の任務が付与されるという事態が恒常的に生起し、隊員の方々が疲弊していくことも事実です。現場からは有給はおろか、代休の取得も困難であるといった悲痛な声も上がっており、現場の負担軽減の観点からも対処が必要です。現在、海上自衛隊では、乗員数が従来の同じような大きさの艦艇に比べて二分の一以下となる「もがみ型」の就役が進んでおり、こうした省人化の試みは全自衛隊においてなされていくと考えます。今回あえて定数の変更を行わない中、低充足からくる現場の過重負担について、どのような認識をお持ちでしょうか、また対策の検討状況についてもお伺いします。

3本柱の3つ目、同志国との協力強化に関して伺います。

当然、同志国との協力強化は、我が国の安全保障・国防に資するものでなくてはなりません。本法律案では、装備移転や研究開発のための航空機・船舶の関連法令の適用除外規定の整備が盛り込まれていますが、このことが我が国の防衛力の強化につながるのかが重要です。この措置が具体的にどのような効果をもたらすのか、ご説明ください。

言うまでもなく、技術開発の促進と装備移転の円滑化、防衛産業基盤の強化は喫緊の課題です。防衛装備移転を通じて、自由、民主主義、法の支配といった基本的価値を共有する同志国との関係が強化され、また国内防衛産業基盤の維持育成が図られるという前提も共有しています。しかし、特定の条件下で関連法令の適用を除外することと、最初から装備移転の対象となる機体や艦船について無差別に適用除外とすることとでは、性質が大きく異なります。特に、航空法や船舶安全法といった安全確保のための法制度において、適用除外の範囲を広げすぎれば、我が国の空や海の安全確保に重大な影響を及ぼす可能性があります。そこで、本法律案ではどのようにセーフティネットを設け、こうしたリスクに対応しようとしているのか、また防衛装備移転を進めることで得られる我が国の安全保障上の利益とのバランスをどのように取っているのか、防衛大臣のご説明をお願いします。

最後に、戦後最も厳しく、複雑な安全保障環境において、当然外交的努力を最大限した上で自衛隊の機能を強化すること、そしてその基礎である人的基盤を強化していくことこそが、国民の生命・自由・財産、我が国の平和と独立を守ることにつながると確信しています。

自衛官の皆様が日夜職務に精励されていることに改めて敬意を表し、本法律案が自衛隊の強化に資するものとなるよう、政府の前向きな答弁をお願い申し上げ、私の質問を終わります。

ご清聴、ありがとうございました。

平岩征樹議員(衆議院議員/大阪8区)は4日、衆議院本会議で議題となった防衛省設置法等改正案について質疑を行った。質疑の全文は以下の通り。

国民民主党・無所属クラブの平岩征樹です。

ただいま議題となりました「防衛省設置法等の一部を改正する法律案」につきまして、会派を代表して、質問いたします。

まず冒頭、先月から続く全国各地の山林火災について一言申し上げます。岩手県、岡山県、愛媛県など、各地で大規模な火災が発生し、多くの方々が被害を受けておられます。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、消火活動に従事されている消防隊員、自衛隊員、そして関係機関の皆様に深く敬意を表します。特に、困難な環境下で昼夜を問わず活動されている自衛隊の皆様には、改めて感謝申し上げます。

さて、2022年2月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻から3年が経ちました。この間、国際社会はロシアの侵略行為に対して制裁を科し、ウクライナへの支援を継続してきましたが、戦闘は依然として収束していません。アメリカの仲介により停戦が模索されていますが、双方の条件が折り合わず、現在も激しい戦闘が継続しています。さらに、ウクライナ侵攻においてロシアと北朝鮮の関係が深まり、北朝鮮は自国の兵士を参戦させて実戦経験を積み上げ、その軍事的脅威を増大させています。

東アジアに目を向けると、中国の力による一方的な現状変更の試みが継続しており、南シナ海や台湾周辺での活動が活発化しています。加えて、北朝鮮は弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、挑発行動をエスカレートさせています。これらの情勢を踏まえ、防衛力の強化は待ったなしの課題であると言わざるを得ません。2022年に策定された防衛三文書で示された「戦後最も厳しく、複雑な安全保障環境にある」という文言は、2025年現在もその質量を更新し続け、その認識はさらに深刻さを増しています。

また、国内に目を向ければ、自然災害の激甚化により、国民の自衛隊の災害派遣への期待はこれまで以上に高まっています。令和6年能登半島地震をはじめ、台風、豪雨災害、地震、そして冒頭で申し上げた山林火災など、多くの場面で自衛隊が国民の命を守るために活動してきました。こうした状況を踏まえ、自衛隊の人的・物的基盤の強化はもはや避けて通れない喫緊の課題であります。

これらの観点から、本法案の三本柱である「人的基盤の抜本的強化」「自衛隊の組織改編」「同志国等との協力強化」について、順次防衛大臣に質問いたします。

今回の法改正において、自衛隊の「人的基盤の抜本強化」が大きな柱の一つとされています。我が党も自衛隊の基礎となる自衛官の処遇改善については大いに賛成するところです。安全保障環境が厳しさを増す中、自衛官一人ひとりの士気と能力の向上なくして、我が国の防衛体制を維持・強化することは不可能だからです。

しかし、処遇改善の目的は単なる待遇向上ではなく、自衛官の定数充足や精強性向上につながらなければ意味がありません。

今回の法案によって、どのように隊員のモチベーションアップや採用難の解消が図られるのか、防衛大臣の見解を伺います。

処遇改善の具体的な中身について伺います。

手当の新設や増額については大いに賛同するところですが、入隊前の志願者にとって、自分がどの職種・役職につくかは一部の職種を除いて未確定であり、ただちに自衛隊の魅力向上につながるかは不明瞭です。また、職務内容が変われば手当が大幅に減少する可能性があり、特に航空手当や乗り組み手当は給与に対する手当の割合が大きく、異動や教育課程への入校によって手取りが大きく減少してしまいます。

給与については、昨年の臨時国会で引き上げが図られたものの、人事院勧告自体が物価高騰には及ばない部分もあり、現在の春闘のニュースと比べるとどうしても見劣りするものがあります。他の公務員との均衡を図ることも必要ではありますが、手当ではなく給与を上げることにより手取りを増やし、自衛官が安心して職務に従事できる環境を整備する必要があるのではないでしょうか。防衛大臣の認識を伺います。

次に自衛官の採用難の問題について伺います。

令和5年度の自衛官採用率は51%と過去最低となりました。任期制自衛官候補生は30%と低迷しており、まさに我が国の防衛力の基盤が揺らぐ事態となっています。募集現場では非常な危機感が共有され、地方協力本部においては本部長が街頭に立って手ずからチラシ配りを行ったとも聞いています。

今回の法案において、任期制自衛官の処遇改善として、初任給の低さの要因となっていた自衛官候補生の廃止や、特殊な生活環境下でのモチベーション維持を目的とした「指定場所生活調整金」が創設されたことは大いに評価するところです。しかし、任期制自衛官が採用難となっている理由は、任期中の給与や待遇に加え、任期終了後の就職に難があるといったことが挙げられます。30%まで低下した採用率を改善するには、より抜本的な対策が必要と考えますが、いかがでしょうか。防衛大臣の認識をお聞かせ下さい。

任期制自衛官だけでなく、災害対応の初動部隊や救難活動を主任務とする隊員、いわゆる「緊急参集要員」も特殊な勤務環境に置かれています。

待機指定時は、休日であれお酒は飲めない、電話にはすぐ応じる、駐屯地や基地から2km以内の場所にいなければならない、といった制約が課される場合があります。こうした自由が制限される環境について、最近では無料官舎の整備や、営内残留制度の見直し等が進んでいますが、自宅が待機指定エリア内にある場合は手当が支給されないなど、不公平な制度が残っています。こうした制度不備の洗い出し、特殊な勤務環境下にある隊員の負担軽減を図る意思はあるのでしょうか。見解をお示し下さい。

今改正案では、予備自衛官及び即応予備自衛官の手当や給付金、勤続報奨金の引き上げが示されました。ウクライナ戦争での事例を引くまでもなく、予備役の存在は実働戦力としても、抑止力としても非常に重要であり、今回の処遇改善は評価できるものです。しかし、予備自衛官の充足率が70%、即応予備自衛官の充足率にいたっては50%と低迷する中で、処遇の改善が抜本的な強化と呼べるのかは疑問が残ります。予備自衛官等が誇りをもって職務に専念できるよう、家族や職場、さらには広く社会全体の理解を醸成する取り組みが今まで以上に必要があると考えますが、どのような施策を講じているのでしょうか。ご説明をお願いします。

昨年の能登半島地震では、即応予備自衛官および医師・看護師たる予備自衛官が派遣されました。しかし、災害派遣における日当の支給は、本業の給与の補償ではなく、自衛官としての日額給与に基づいて計算されるため、結果として派遣された予備自衛官の収入が本業の給与に及ばず減少するケースが多々あります。

このこと自体は同じく災害派遣任務につく常備自衛官との均衡を図る観点から理解できますが、そうであれば日当以外の待遇についても均衡を図るべきだと考えます。

自衛隊では、給与と名誉としての「防衛記念章」の両輪によって、自衛官の士気を高めていると認識しています。しかし、災害派遣に従事した予備自衛官にはこの防衛記念章が授与されてこなかった問題があります。予備自衛官等に対しても、給与と名誉の両面から処遇を改善すべきではないでしょうか。防衛大臣の認識を伺います。

次に、3本柱の2つ目である、組織改編についてです。

今回の法律案には、陸上自衛隊では補給統制本部の補給本部への改編、海上自衛隊では水上艦隊及び情報作戦集団の新編といった大規模な部隊改編が盛り込まれています。これは、激変する安全保障環境に際し、有事においても即応でき、また地理的・領域的な横断、さらには全国的に複数正面での運用に対応するため、部隊を一元化することを目的とする一連の改編であると承知しています。我が国では同盟国である米国との協同や、近年では同志国との連携が重視されていますが、今回のこの改編が具体的に有事の際にどのように機能するのか、立法事実を踏まえ、また同盟国・同志国との連携といった観点も含めてご説明ください。

自衛官定数の変更について伺います。

今回の改正では、陸上で364名減少、海上、航空、共同の部隊でそれぞれ増加があり、全体としての定数はなぜか1名の増減もないという案になっています。一方で、先ほども申し上げた通り採用難は続いており、常備自衛官の充足率は90%前後となってしまっているのが現状です。もちろん安易に現状に定数を合わせるのではなく、現下の安全保障環境に対して我が国の防衛に必要な防衛力を算定し、積算することで定数を定め、それに対して必要な採用活動を行っていくことは不可欠です。しかし、低充足が続けば、現場の部隊では9人の人員に対して10人分の任務が付与されるという事態が恒常的に生起し、隊員の方々が疲弊していくことも事実です。現場からは有給はおろか、代休の取得も困難であるといった悲痛な声も上がっており、現場の負担軽減の観点からも対処が必要です。現在、海上自衛隊では、乗員数が従来の同じような大きさの艦艇に比べて二分の一以下となる「もがみ型」の就役が進んでおり、こうした省人化の試みは全自衛隊においてなされていくと考えます。今回あえて定数の変更を行わない中、低充足からくる現場の過重負担について、どのような認識をお持ちでしょうか、また対策の検討状況についてもお伺いします。

3本柱の3つ目、同志国との協力強化に関して伺います。

当然、同志国との協力強化は、我が国の安全保障・国防に資するものでなくてはなりません。本法律案では、装備移転や研究開発のための航空機・船舶の関連法令の適用除外規定の整備が盛り込まれていますが、このことが我が国の防衛力の強化につながるのかが重要です。この措置が具体的にどのような効果をもたらすのか、ご説明ください。

言うまでもなく、技術開発の促進と装備移転の円滑化、防衛産業基盤の強化は喫緊の課題です。防衛装備移転を通じて、自由、民主主義、法の支配といった基本的価値を共有する同志国との関係が強化され、また国内防衛産業基盤の維持育成が図られるという前提も共有しています。しかし、特定の条件下で関連法令の適用を除外することと、最初から装備移転の対象となる機体や艦船について無差別に適用除外とすることとでは、性質が大きく異なります。特に、航空法や船舶安全法といった安全確保のための法制度において、適用除外の範囲を広げすぎれば、我が国の空や海の安全確保に重大な影響を及ぼす可能性があります。そこで、本法律案ではどのようにセーフティネットを設け、こうしたリスクに対応しようとしているのか、また防衛装備移転を進めることで得られる我が国の安全保障上の利益とのバランスをどのように取っているのか、防衛大臣のご説明をお願いします。

最後に、戦後最も厳しく、複雑な安全保障環境において、当然外交的努力を最大限した上で自衛隊の機能を強化すること、そしてその基礎である人的基盤を強化していくことこそが、国民の生命・自由・財産、我が国の平和と独立を守ることにつながると確信しています。

自衛官の皆様が日夜職務に精励されていることに改めて敬意を表し、本法律案が自衛隊の強化に資するものとなるよう、政府の前向きな答弁をお願い申し上げ、私の質問を終わります。

ご清聴、ありがとうございました。