経済産業省は、若手新政策プロジェクトの取組の一環として、「デジタル経済レポート:データに飲み込まれる世界、聖域なきデジタル市場の生存戦略」を公表しました。

1.目的

本書は、マクロ経済指標における「デジタル赤字」に着目し、その統計結果の背景にある我が国産業と市場の構造問題を明らかにすることで、その構造問題を打破するための産業戦略を示し、今後官民の役割分担の下、実行すべき施策を策定するための共通認識を醸成することを目的とした報告書です。

本書の公開を通じて、無形資産時代への移行に伴い、ソフトウェア・データを中心として、その価値によって例外なく全ての産業の競争力が左右される「聖域なきデジタル市場」における我が国産業と市場が置かれている状況に警鐘を鳴らし、経営者や投資家、政府や自治体等の政策担当者を対象に、日本の産業競争力の向上のため、これまでの政策アプローチや産業構造に囚われない新たな官民の協力関係の構築と戦略実行を模索していくための土壌を形成することを目指しています。

なお、本書は支払及び受取に係る国際収支のトレードオフについての深掘りや是非の議論を行うのではなく、デジタル赤字という会計上の結果を起点に、我が国産業と市場が置かれている状況の診断に重点を置いていることに留意が必要です。

2.レポートの概要

本書では、聖域なきデジタル市場における国際市場と我が国産業のデジタル競争力の断絶が、歪みとして我が国の国際収支に表れているという仮説の下、セミマクロの定量・定性分析に基づいて、必要な施策を経営者・政府・投資家が一体となって適切な戦略評価のもと遂行していくための示唆を提示しています。

- デジタル赤字の背景にある構造的問題の解像度を高めるため、主要な企業の財務情報などを基に、8つに細分した事業区分別の各社売上高の積み上げ、送金比率、将来の市場成長性(CAGR)の3変数を用いた新推計モデルを構築し、市況分析とシナリオ推計(ベースシナリオ、AI革命を踏まえた悲観シナリオ、貿易収支への影響推定)を実施の上、我が国が実施すべき「グローバル市場進出に基づく受取増加戦略」を提示。

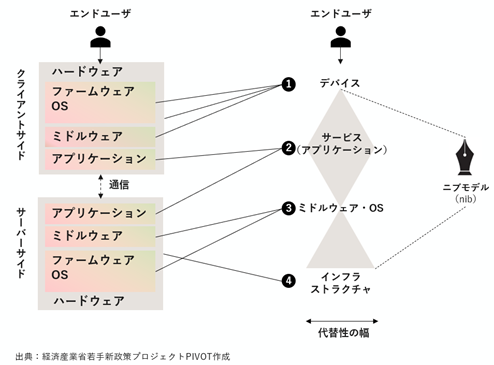

- 聖域なきデジタル市場の新たな市場分析フレームワークとして「ニブモデル」 ※ を提示し、グローバル戦略トレンドを6つに分類。世界市場におけるリーディング企業がどのような戦略趨勢を取っているのかを整理・分析し、我が国が官民で取るべき戦略実行で依拠すべき定石を描出。

- また、各国政府のデジタル赤字の状況及び動向、それに対する生存戦略を整理することで、日本が国家として参照すべき政策・産業モデルの分類、そしてそれを踏まえた戦略実行に関する示唆を提示。

- 戦略実行に際して我が国企業及び投資家が抱える構造的な問題を明らかにすることで、戦略の実現性を高めるための施策についての示唆を提供。我が国が参照すべき「国際市場進出型」の産業戦略を実行するためには、市場要因、開発要因ともに現状維持からの変革が必要であり、それぞれについての日本企業、投資家、政府が抱えるギャップを分析の上、それぞれに対する施策的示唆を提示。

3. レポートのダウンロード

こちら からダウンロードいただけます。

4. プロジェクトについて

本レポートは、経済産業省大臣官房若手新政策プロジェクトPIVOT(Policy Innovations for Valuable Outcomes and Transformation)の一環として、デジタル経済プロジェクトチームにより作成されたものです。

デジタル経済プロジェクトチーム

-

プロジェクトリーダー、レポート執筆/表紙・資料デザイン:

津田通隆(商務情報政策局 情報経済課) -

プロジェクトメンバー:

松尾武将(経済産業政策局 産業構造課)

栗原涼介(商務情報政策局 情報技術利用促進課)

岡口正也(商務情報政策局 総務課)

小林うらら(商務・サービスG ヘルスケア産業課)

中井正志(大臣官房 情報システム室)

羽原健雄(大臣官房 総務課 政策企画委員)

なお、本レポートに記載の事項はデジタル経済プロジェクトチームの見解であり、経済産業省の所管の特定の法令の解釈運用等についての見解を示すものではありません。

担当

商務情報政策局 情報処理基盤産業室長 渡辺

担当者:津田、羽原

電話:03-3501-1511(内線 3981)

メール:bzl-digital.economy.report★meti.go.jp

※[★]を[@]に置き換えてください。